In una società che, almeno a parole, attribuisce all’istruzione un ruolo fondamentale, l’obbligatorietà della frequenza fino a una certa età e la strutturazione dell’offerta formativa in un sistema organico e ampiamente articolato è una realtà data per scontata. Tuttavia, essa è il frutto di un’evoluzione culturale e istituzionale maturata in Italia relativamente tardi.

Fino al 1861 il mondo della scuola era frazionato in una miriade di soluzioni locali o regionali, e Ravenna non faceva eccezione. Fu in questo contesto che, per circa due secoli, visse, e talora prosperò, una delle istituzioni simbolo della Ravenna pontificia: il Collegio.

Alla fine del Seicento il sistema di istruzione ravennate era strutturato a un livello elementare. Esistevano (solo in città) le Scuole pubbliche. Esclusivamente maschili e non obbligatorie, impartivano un insegnamento di base. Mentre per l’istruzione superiore le famiglie notabili dovevano fare ricorso a maestri privati, al Seminario o alle lezioni impartite nelle aule delle quattro grandi abbazie.

Un’altra soluzione era quella di inviare i figli in uno dei celebri collegi retti dai Gesuiti. Di cui però Ravenna, nonostante il suo rango di capoluogo della Legazione di Romagna, era priva. Fu così che nel 1695 il cardinale legato Francesco Barberini patrocinò l’apertura di quello che, appunto in suo onore, prese il nome di Collegio Barberini, noto come Collegio dei Nobili.

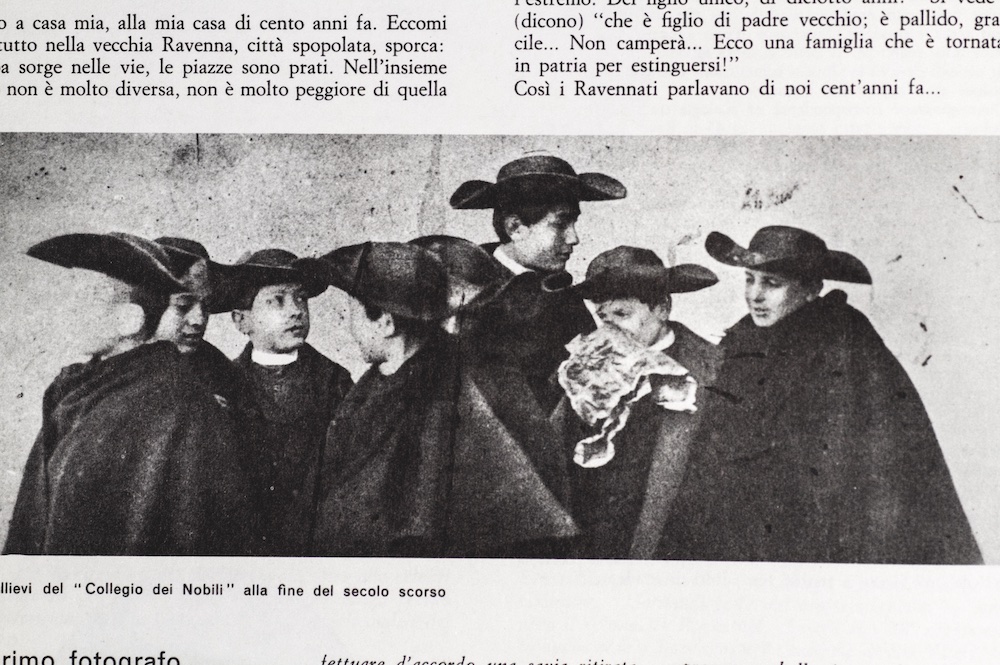

La nuova istituzione, ospitata dal 1701 nell’edificio appositamente costruito all’incrocio dell’attuale via Bixio, era riservata a ragazzi di estrazione aristocratica che all’ingresso avevano fra i 9 e i 15 anni d’età. Era organizzata sulla base della celebre Ratio Studiorum (‘ordinamento degli studi”) elaborata dai Gesuiti. Espressione di un umanesimo cristiano che prevedeva una progressione ben definita in studi inferiori (grammatica latina, umanità e retorica) e superiori (filosofia, che a sua volta comprendeva la matematica, e teologia).

Il contesto era quello di un microcosmo rigidamente strutturato e sorvegliato, ispirato in sostanza al regime di vita monastico, ma non per questo separato dal mondo. Una caratteristica distintiva dei collegi gesuitici era infatti un approccio ‘globale’ all’educazione. Lo studente doveva acquisire non solo una solida formazione culturale, ma anche le abilità sociali indispensabili al suo rango attraverso le ‘arti cavalleresche’: ballo, scherma, equitazione, teatro.

Nel corso del Settecento, però, con l’imporsi della cultura illuminista, la pedagogia gesuitica cominciò a essere oggetto di contestazioni sempre più profonde. Quando infine l’ordine venne sciolto, nel 1773, il collegio ravennate fu affidato dapprima ai Teatini. E poi a un altro ordine religioso dedito specificamente all’attività educativa, gli Scolopi.

Fu con questi ultimi alla guida che, nel 1797, l’ovattata atmosfera della scuola affrontò la tempesta dell’invasione napoleonica. Affidato per qualche mese ai monaci benedettini del monastero di S. Vitale, il collegio non sopravvisse alla soppressione di quest’ultimo decretata dal governo giacobino. Il 1° settembre 1798 il suo portone si chiuse per sempre. E il palazzo che ne era stato sede per un secolo venne in seguito destinato a caserma militare, utilizzo che è perdurato fino a tempi recenti.

La necessità di garantire alla città un istituto di istruzione superiore non veniva però ovviamente meno. Stabilizzatosi il quadro politico del regime napoleonico, il Comune elaborò un progetto per la riapertura del Collegio.

In primo luogo cambiava il luogo fisico destinato a ospitarlo, e cioè il vecchio monastero di Classe (l’attuale biblioteca Classense). Sede in cui furono accentrate tutte le istituzioni culturali cittadine. Ma soprattutto ne mutava il carattere sociale e didattico, con l’apertura anche alla borghesia benestante e con la modernizzazione del piano di studi. Aperto nel 1805, quattro anni dopo il nuovo collegio ottenne l’agognato riconoscimento come Liceo Convitto statale, con il relativo adeguamento delle materie di insegnamento.

Di conseguenza, mentre le scuole inferiori, riservate ai convittori, mantenevano il vecchio ordinamento di impronta gesuitica, quelle superiori, aperte anche alla frequenza di alunni esterni, si aggiornavano. In un articolato panorama di discipline umanistiche, scientifiche, giuridiche e artistiche.

In realtà, nonostante le aspettative della cittadinanza la vita del Liceo fu molto stentata, e assai limitato l’afflusso di studenti. Fu con la Restaurazione del 1815 che l’istituto, ora tornato a chiamarsi Collegio, conobbe il suo periodo migliore. Uno dei motivi fu proprio il fatto che appunto il cambio di nome fu l’unico formale tributo al clima del momento. Mentre nella sostanza la scuola mantenne l’impianto moderno del liceo napoleonico.

L’altra chiave del successo fu l’azione di due personalità che seppero reggerne il timone con grande abilità. E cioè il sacerdote russiano Pellegrino Farini (seguace della scuola letteraria del ‘purismo’, che fu rettore per un quindicennio. E il vecchio notabile Federico Rasponi, che guidò con efficienza la commissione incaricata della gestione amministrativa. Il risultato fu che tra il 1815 e il 1830 il Collegio allargò la sua fama per l’istruzione di alto livello ben oltre la Romagna, attraendo un gran numero di convittori anche da Ferrara, dalle Marche, dalla stessa Bologna.

Per Ravenna, al contempo, fu la fucina da cui passarono, come studenti, pressoché tutti i notabili della città ottocentesca. E che fra gli insegnanti e i dirigenti annoverò molti degli intellettuali più importanti di quel secolo, come il matematico Santi Fabri e i letterati Jacopo Landoni, Alessandro Cappi, Filippo Mordani.

Tutto questo, però, non impedì che col tempo anche il Collegio cadesse nella spirale di decadenza culturale che investì in maniera sempre più marcata lo Stato Pontificio. Quando, nel 1859, Ravenna passò sotto la sovranità sabauda, la scuola cercò di adattarsi ai tempi nuovi adottando il piano di studi dei licei classici.

Un percorso non privo di difficoltà. Che comunque aprì per il nuovo liceo ‘Dante Alighieri’ quella che, come si dice sempre in questi casi, sarebbe stata ‘un’altra storia’. Per quanto riguarda il convitto, nessuna voce si alzò a protestare quando, il 7 settembre 1877, il Consiglio comunale decise infine di chiuderlo, archiviandolo come il retaggio di un’epoca che si voleva finita per sempre.