Vista in prospettiva storica, la scoperta del mare come luogo privilegiato dello svago estivo è un fenomeno relativamente nuovo. Risale a non oltre duecento anni fa e, in Romagna e sulle coste ravennati, a epoche ancor più recenti.

Per lunghi secoli, anche in piena estate, le spiagge furono un luogo selvaggio e isolato. Il silenzio era rotto solo dall’eco della risacca e dal garrire dei gabbiani. La vastità degli orizzonti era animata unicamente dalla presenza saltuaria delle barche dei pescatori. O da pochi ‘marginali’, come i pastori, che osavano spingere i propri passi verso queste solitudini.

Per quali motivi? In primo luogo, almeno per quanto riguarda le basse coste ravennati, per le caratteristiche ambientali di questo paesaggio, con la presenza delle paludi nell’immediato entroterra che rendeva difficile l’accesso alla spiaggia ed endemica la diffusione della malaria. C’era però anche un’altra ragione a rendere scarsamente consigliabile avventurarsi sul mare senza le dovute precauzioni, e cioè la presenza dei pirati.

Quella che ai nostri occhi è naturale attribuire unicamente a orizzonti esotici, fu infatti per secoli una minaccia costante anche nelle coste romagnole, per quanto in stretta relazione con la mutevole evoluzione del contesto storico. Per esempio, il crollo dell’impero romano e poi la conquista araba dell’Africa settentrionale causarono nel Mediterraneo una fase di instabilità caratterizzata dalle incursioni saracene.

Per l’Adriatico, tuttavia, le informazioni che abbiamo al riguardo si infittiscono soprattutto dalla fine del Medioevo. E probabilmente non solo per l’esiguità della documentazione riguardante i secoli precedenti. A dare un nuovo impulso al fenomeno nel nostro mare fu specificamente, fra il Quattro e il Cinquecento, l’espansione dell’impero ottomano nella penisola balcanica.

I protagonisti degli assalti alle spiagge delle coste ravennati e romagnole provenivano infatti, in gran parte, dalle città dell’Adriatico meridionale in mano turca. Come Dulcigno e Valona. Non erano le grandi flotte degli stati barbareschi di Algeri, Tunisi o Tripoli, che minacciavano soprattutto le città del Tirreno e del Mediterraneo occidentale. Nel nostro caso si trattava di una pirateria che gli storici hanno definito ‘di grado inferiore’. Frammentata, non però meno pericolosa per chi era oggetto delle sue sgradite attenzioni.

La tattica di questi piccoli e veloci natanti era quella di nascondersi nottetempo nelle insenature e nei bassi fondali della costa. Per poi aggredire di sorpresa le navi pescherecce che prendevano il largo all’alba, o quelle impegnate nella navigazione di cabotaggio. Non mancavano anche operazioni più ardite, come risalire i fiumi e sbarcare nelle campagne dell’entroterra alla ricerca di fattorie isolate o di sfortunati viandanti.

Il bottino, infatti, non erano solo le merci, ma anche le persone. E cioè gli equipaggi delle navi catturate o gli abitanti dei luoghi di approdo, destinati a una sorte più o meno sventurata. Talvolta, i vascelli dei pirati stazionavano al largo per alcuni giorni con l’obiettivo di pattuire con le popolazioni locali un riscatto immediato dei rapiti.

Più spesso, questi venivano condotti nei mercati di schiavi delle basi di partenza, dove li attendeva un destino che poteva essere un successivo riscatto, anche a distanza di anni (esistevano a tal fine varie associazioni e confraternite impegnate in un’opera di raccolta fondi). Oppure una schiavitù perpetua, e a volte anche la conversione all’islam.

Per quanto riguarda specificamente le coste ravennati, è dalla metà del Cinquecento che compaiono le prime testimonianze di incursioni piratesche. Il 1564 fu a questo riguardo un anno ‘infame e funesto’, come afferma lo storico Girolamo Rossi, che riferisce pure che l’anno seguente il consiglio comunale nominò un apposito corpo di difesa con a capo i principali nobili della città.

D’altro lato, qualche volta capitava che fossero i pirati ad avere la peggio. Come quando, nel 1572, l’equipaggio di una grande nave proveniente da Valona e finita in secca nei pressi del Savio fu catturato da un gruppo di giovani ravennati prontamente accorsi sul luogo. E poi esibito alla vista della cittadinanza di fronte al duomo, al termine di un Te Deum di ringraziamento.

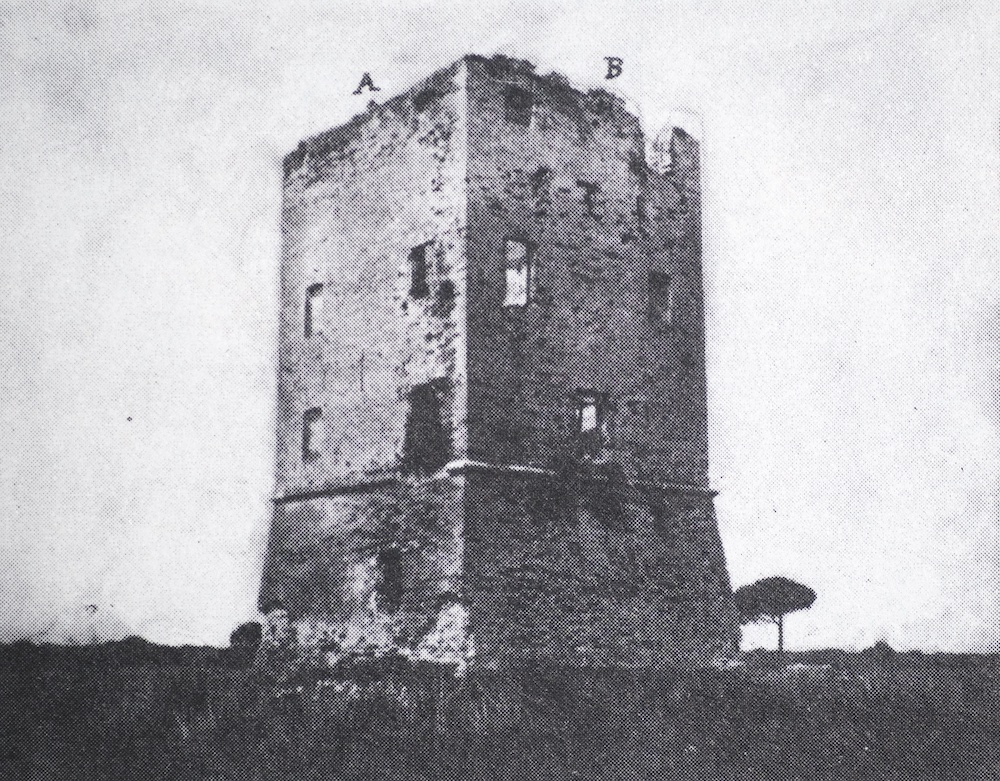

Oltre all’organizzazione di squadre di vigilanza, una reazione all’infittirsi delle incursioni piratesche fu l’allestimento di un sistema di torri di avvistamento lungo la costa. In particolare alle foci dei corsi d’acqua, che erano utilizzate anche come scali portuali. Manufatti simili furono edificati a Bellocchio, a Primaro (qui i resti della torre eretta alla fine del XVI secolo giacciono tuttora sul fondale al largo di foce Reno, dal momento che l’edificio fu costruito su una lingua di terra successivamente erosa dal mare), al Bevano, al Savio.

Tutti sono oggi scomparsi, con l’eccezione della cosiddetta Torraccia, costruita verso il 1670 al porto Candiano, allora imboccatura del canale Panfilio. La massiccia mole, isolata in quella che è oggi una campagna solitaria e lontana dal mare nei pressi della pineta di Classe, è una delle presenze più caratteristiche – e più stranianti – del territorio ravennate.

Nella seconda metà del Seicento, in effetti, e cioè ad almeno un secolo dalla loro comparsa in grande stile, le incursioni dei pirati erano ancora un pericolo assai presente. Fu solo nel corso del Settecento, in concomitanza con il progressivo indebolimento della presenza turca nei Balcani, che il fenomeno cominciò finalmente a recedere. Per poi esaurirsi del tutto all’inizio del secolo seguente.

A quel punto, le spiagge cominciarono a essere meta delle escursioni dei primi timidi bagnanti. Oggi, negli assolati e affollati pomeriggi estivi, è difficile credere che sia esistito un tempo in cui lo spuntare di una vela all’orizzonte provocava il terrore di chi, dal bagnasciuga o dall’alto di una torre, scrutava l’orizzonte delle spiagge allora solitarie dell’Adriatico.